内政 平成20年

自民党がんばれ

自民党は団結するべきです。昨今のように、政権が始まってすぐ自民党自身が首相の足を引っ張っています。そうではなく、首相の側近がしっかりとサポートするべきです。そして、首相も側近とよく話し合うべきです。そうすることによって、政権が安定し、国民に必要な政治が行われることになるのです。

昔のように、徹底的に自民党内で議論をするべきです。小泉政権の行った党の方針に反発する党員は排除すれば良いという考え方は間違っています。それでは、自民党の良さが失われてしまいます。反対の意見の者も自民党内にいることに意味があるのです。だから、様々な意見が出て、様々な方向から論議することが可能になるのです。

1つの政策を作るときに、十分に意見を出し合い調整することが大切です。しかし、党の出した結論には従うというのが筋です。様々な意見を党内に持っていたから、活気があったのです。反対の意見も十分に聞いたから、政策が練れたのです。様々な状況に対応できる政策のができあがるのです。反対の意見の議員を自民党から切っていったら、柔軟性を欠く政策になってしまいます。反対の意見を聞きながら様々な人々に役立つ政策に修正していくことが大切なのです。

政治家は、大まかなことを考えて、役人(国家公務員)が細かい政策を立てます。政策が出来上がるためには、政治家と役人との信頼関係が大切です。この頃の政権は、役人の気持ちが憂鬱になったり、政府に協力はしたくないと思うようなことばかりしています。双方が納得の上で、気持ち良くできるような「綱紀粛正、公務員改革」することが大切です。

政治家は、国民に夢や希望を与えることが仕事です。役人は、その政治家の夢が実現できるように細かい法律やルール・仕組みを考えることが仕事です。役人が真剣に仕事をしなくてはまともな政策が実施されません。細やかな政策が実施されません。

また、政治家の仕事は綱紀粛正ではありません。汚職をしないことが政治家の仕事ではありません。政治家は、国民に夢や希望を与えることが仕事です。

今の政治は、野党も与党もお互いに足の引っ張り合いで、醜い限りです。今までは、野党が、国会での話し合いをボイコットしていましたが、今では自民党まで国会をボイコットします。国会をボイコットすると言うことは、政治家が政治家の本分を果たさないと言うことです。つまり、本分を果たさないと言うことは、政治家の倫理に反します。国会で議論をすることが、政治家の仕事なのにそれをサボってしまっては、政治家とは言えません。それこそ、国会の倫理規定に反するのではないでしょうか。国会は話し合いの場と言うことを再認識し、国会を行って欲しいと思います。

今の日本には、夢と希望を与える政治が必要です。今一番、まともに政治ができる可能性があるのは、自民党です。野党に成り下がった行動をするのは、謹んでもらいたいです。

H20.12.28

肥料の高騰について

今年の6月から肥料が高騰しました。ブラジルや中共での農業振興・肥料使用量の増加が原因のようです。化学肥料というものは、

リン鉱石(註1)は、鳥の糞の化石です。日本にも、少し食品添加物に汚染されてはいますが、毎日大量に生産されている糞があります。それは、人糞(註2)です。いわゆる汚水処理場で作られている汚泥にも人糞が含まれています。江戸時代は、ヨーロッパ諸国では、道路に垂れ流しされていましたが、日本では、農家が街まで人糞を取りに来て、肥料にしていました。江戸は世界でも清潔な街でした。人糞ばかりでなく、家畜の糞も活用するようにするべきです。資源の有効活用が大切です。現在は、各家庭から流れてきた水洗トイレの汚泥(人糞)は、あまり使われないまま処分されています。それが、海洋汚染にも繋がっています。

経済水域の広い日本は、是非深海底メタル資源の開発に力を入れて欲しいと思います。最近の政府は、短期的な人気取り政策ばかりで、戦略的な政策が乏しいと思います。大東亜戦争で負けたのも戦略が乏しかったからです。米国を中心とするABCD包囲網で、資源を得られなくなって、仕方なく大東亜戦争をせざるを得ませんでした。日本ももっと真剣に資源戦略を考えて欲しいと思います。なお、米国は戦略物資としてリン鉱石の輸出を禁止しています。肥料としては、中共とインドに輸出しています。

註1:他に、古代の動植物や微生物が起源となった比較的大規模なリン鉱石鉱床というものもあります。

註2:人間の大便・小便

H20.11.23

道州制について

江戸時代は、地方自治が確立していました。そして、明治時代に中央集権制が引かれました。そして、今国家の機能が過剰になり地方を顧みない政策が行われることが増えてきました。そこで、道州制を引くことにより地方自治を再構築し、国の仕事の多くを州に移管していきます。すると、国民が政治に参加すると、地方の意思を政策に反映しやすくなります。

鈴木政洋が、独断で道州制の地域割りを考えて見ました。地方の関係の深そうな地域を県境をあまり気にしないで考えてみました。検討不十分な部分はご容赦下さい。州の名前についても、適切かどうか疑問です。例えば、関東州というと、満州の問題を気にする人もいるかも知れません。また、毛利州も、毛利一族が嫌いな人々もいるかも知れません。州の名前は、その州の住民で検討すれば良いことです。

次の地域割りは、もう少し大きく分けました。北海道と東北地方の一部を1州と扱いました。ある程度経済的に強くするためです。

次に示した区割りはウィキペディアで「日本の道州制論議」と検索したもの中に9道州案があります。その案は九州と沖縄を別にしていますが、経済力からいって同じ州である方が適切だと思いました。

他にも地域割りの案がたくさんあると思いますが、様々な案を論議して、決めていけばよいと思います。

H20.10.13

個室ビデオ店放火殺人事件

「リンチが大流行の日本、警察までリンチか?」と思わせる事件(註1、註2)です。放火で殺人罪はおかしいと思います。意図的に部屋に出られないように閉じ込めておいて放火したのならば、殺人罪でよいと思います。しかし、放火犯人は、そんなことはしていません。

もし、個室ビデオ店が「宿泊施設としての届け出」をしていれば、現住建造物等放火罪が適応できるのだと思いますが、していないので(元々する気はないでしょう?)、非現住建造物等放火罪になるのだと思います。それだと、2年以上の有期懲役になります。個室ビデオ店が実質上宿泊施設となっていたとしても、法律上は宿泊施設ではないので、現住建造物等放火罪は適応できないはずです。現住建造物等放火罪だと5年以上の有期懲役なります。しかし、いずれの場合も、放火で殺人罪というのは適応されないはずです。

この事件については、法の未整備が問題だと思います。実際には宿泊施設のように使われているのに、宿泊施設と同じ消防法が適応されないと言うことになっているからです。きっと、地元の消防署は危険だと言うことを承知していたと思います。しかし、その意見を法律にする筋道ができていないと言うことが問題だと思います。消防庁から順に消防署までいく命令は絶対であっても、その逆はそう簡単には認められないと言うことです。現場の意見を消防庁が吸い上げる仕組みが必要だと思います。そして、それは、立法になるので、吸い上げる議員もいないといけません。

早く、法治国家に戻って欲しいと思います。小川容疑者については、殺人については無罪だと思いますが、放火の罪は免れないと思います。そして、民事で賠償責任を負うことになるでしょう。

註1:毎日新聞 2008年10月4日 より引用

個室ビデオ店放火:「えらいことしてしまった」小川容疑者

個室ビデオ店放火殺人事件で、殺人容疑などで逮捕された東大阪市の無職、小川和弘容疑者(46)が大阪府警浪速署捜査本部の調べに対し、「えらいことをしてしまった」という趣旨の供述をしていることが分かった。小川容疑者は逮捕後、「生きていくのが嫌になった」と動機を話していたが、反省や後悔ともとれる供述が明らかになったのは初めて。

これまでの調べなどで、小川容疑者は大手企業の退職や離婚などに加え、多額の借金を抱えて生活保護を受けるなど苦しい生活が続き、事件当日は自暴自棄になっていたとみられる。個室内でバッグに火をつけて炎上させ店外に逃げたとされ、逮捕当初は「煙が充満し、怖くなって逃げた」などと供述していた。

国選弁護人の岡本栄市弁護士も3日夜、拘置先の浪速署前で取材に応じ、小川容疑者が接見で、重大な結果を引き起こしてしまって反省や後悔をしているという趣旨のことを話した、と明らかにした。

註2:毎日新聞 2008年10月3日 より引用

個室ビデオ店放火:「無窓階」規制検討 大阪市

大阪市浪速区の個室ビデオ店「キャッツなんば店」の火災で、現場が避難しやすい1階だったのに15人もの犠牲者を出したのは、消防法で「無窓(むそう)階」(窓のない階)と呼ぶ特殊な建物の構造にも原因があることがわかった。特に同店は、個室が並ぶエリアへの出入り口が一つしかなく、延べ40メートルにも及ぶ廊下が巡らされている極端な「うなぎの寝床」状態だった。自動火災報知機の設置など消防法の要件は満たしていたが、大阪市は建物が同法の死角を突く危険な構造だったとみて、無窓階での集客施設に制限をかけるなど、独自規制の検討を始めた。

同市消防局によると、同店が入るビルは地上7階建て、延べ1318平方メートル。面積が約220平方メートルの1階にある同店は、ほとんど窓がないため、消防法上の「避難上または消火活動上有効な開口部を有しない階(無窓階)」に該当する。無窓階は地下階と同様、防災上の観点から設備面でより厳しい規制がかかるが、同店は非常ベルや自動火災報知機などを規定通りに設置しており、同法上の違反はなかった。

しかし、同店の個室エリアの出入り口(幅約1メートル)は建物の玄関そばの1カ所しかなかった。廊下は折れ曲がりながら、延べ約40メートルにわたって迷路のように延び、その両側に窓のない個室32室がずらりと配置。うち少なくとも2室は外側に小さな窓枠が残っていたが、内側は壁になっていた。

通常の消防活動では、風向きなどを考慮し、安全を確保しながら、複数の窓などの開口部を活用して消火、進入して救出活動をする。しかし今回は、救助や避難に使える開口部が、入り口のほかになかった。このため、火勢の強さに救助隊がいったん建物外へ出ざるを得ない状況になるなど、無窓階や間取りが大きな障害となった。【麻生幸次郎】

H20.10.5

新首相に期待すること

鈴木政洋は、次のことを新首相に願っています。

(1)法の下の平等の確立

・下の項目にも関係ありますが、どんな職業であっても、言論の自由、集会・結社の自由などは、平等に保証されなくてはなりません。

(2)言論の自由の確立

・全ての国民は、誰とでも話すことができなくてはなりません。少なくとも法律などで禁止されるのは間違っています。「公務員だから政治家と話してはいけない。」とか、「公務員と民間人と話してはいけない。」ということは、民主主義の国ではあってはならないことです。

(3)国会中継を24時間体制で行う。

・パフォーマンス的な国会答弁を無くさなくてはなりません。

・議論は徹底して行う。勉強不足の議員は淘汰されなくてはなりません。

(4)労働基準法の徹底を行う。

・同時に労働の質の向上

長時間単純労働では、日本の先行きは危ないのです。

・政治に参加する時間を確保する

日本の政治がうまくいかない遠因はここにあります。

(5)企業とバランスの取れた労働組合の育成(昔マッカーサーが行った)

(6)物価上昇にあった賃金の値上げ

H20.9.7

ブログ規制について

過日の秋葉原の事件(註1)に呼応して、総務省に殺人予告などは知らせるように・・と言う指示を出しました。ブログを目の敵にしているような発言です。ブログだからいけないのでしょうか。例えば、公園で、冗談半分で「Aさんを○○で待ち伏せて、ナイフで殺してやる。」と言っていたのを立ち聞きしていた人が、警察に通報したとします。ほとんどの場合、本当にナイフを持っていれば別ですが、そうでなければ、口頭で注意して終わりだと思います。ブログで同じことをするとどうして逮捕されるのでしょうか。釈然としません。

「インターネット=世界中の人が見ている ブログはインターネット上にあります。 だから、ブログは世界中の人が見ている。だから、テレビや新聞での報道したのと同じ扱いにしないといけない。」という間違った前提で話が進んでいるのではないでしょうか。

公道や公園は、様々な人々が通ったり集ったりします。公道や公園は、世界中の人が歩くことができます。ブログでのやりとりは、井戸端会議と似ていると思いませんか。井戸端会議だと思えば、井戸端会議の内容を警察(註1)がとやかく言うのは、民主主義国家ではあり得ないことです。それでは、次のことを考えてみましょう。

Aさんのいない場所で、冗談で、多くの人々に聞こえるような大きな声で、「Aさんを○○で待ち伏せて、ナイフで殺してやる。」と言うのは問題です。周りの人の気分を害します。しかし、Aさんは、その場所にいないのならば、本人に対する脅迫ということにはならないはずです。

井戸端会議の話は井戸端会議の中で収めるべきです。つまり、井戸端会議の中で不謹慎なことを言う人がいれば、井戸端会議の中で注意し合うべきです。警察が乗り出して注意するのはどうかと思います。この話と同様に、ブログの中での出来事はブログの中で収めるのが原則だと思います。ましてや、日本のブログは本名で名乗ることは珍しいことです。だから、匿名なので、つい、大胆なことを書き込んでしまうということがあります。「Aさんを○○で待ち伏せて、ナイフで殺してやる。」と言う言葉を、公道か公園で言うのと、匿名でブログに書き込むのとどちらがやりやすいと思いますか。もちろん、後者ですよね。本当にやろうと思ったら、発覚するようなことはしませんよね。今回の警察の過剰なブログ取り締まりのために、実際に犯罪を行おうとする者は、ブログに書き込むことは無くなるような気がします。ブログの中で話題になりたい人たちが書くだけと言うことでしょう。このような状況から考えれば、ブログで書かれていることは、眉唾物である可能性があることを忘れてはなりません。

次に、殺人予告について考えて見ましょう。AさんがBさんをナイフで殺すとブログで殺人予告をし、ブログを見たCさんが殺人予告を知ったとしましょう。もちろん、Aさんは、匿名で書き込んでいます。

(1)ブログを見たCさんは、冗談だと思って無視しました。

A)何も事件は起こりませんでした。

多分問題にはなりませんが、もし、誰かが「もし、Bさんが殺されたらどうするつもりだったんだ。」と騒ぎだし、周りの人間に触れ回ったとしたらどうでしょう。Cさんは周りから非難されることになります。

B)実際に事件が起こりBさんは殺されてしまいました。

Cさんは、無視したことが法的に問われるのでしょうか。最近の状況ですと、マスメディアに問題にされると法的に問われる気がします。マスメディアで問題にされなければ、起訴もされないと思います。鈴木政洋的には、ブログで匿名を使っている以上、罪に問われるべきではありません。「匿名情報は、疑って見ろ!」と言うのが基本的な考えです。匿名情報に右往左往していたのでは、外国との情報戦に負ける国だと言うことです。悪意ある外国人が、偽情報を流すことによって、その国を弱体化・混乱化させ、外国の有利な交渉に応じてしまうことになってしまいます。

(2)ブログを見たCさんは、大変だと思って、警察に連絡しました。

A)何も事件は起こりませんでした。

最近では、報告したことは、良いことになっているので、何の問題もありません。しかし、明治の頃だったら、「そんな、うわさ話でうろたえるのはだろじゃないか。」とたしなめられたことでしょう。明治の人間ならば、実際に事件があれば、軍の経験もある人もおり、自分に自信があります。犯人がナイフを持ってくれば、応戦したことでしょう。だから、ブログのような井戸端会議を問題にすることは無かったはずです。

B)実際に事件が起こりBさんは、殺されてしまいました。

最近では、Cさんは警察に報告したので、殺人を防ぐことができなかった警察が、マスメディアから叩かれることでしょう。昔だったら、Cさんが警察に報告しようとしまいと、問題にされません。ただし、Cさんの家族からは、「警察に知らせたのは良いが、もし事件でも何でもなかったらどうするつもり。」と言われている可能性も十分あります。昔は、警察など公の機関を使うことは恥だと思われていたからです。自分で、何ででも解決することが大切だと考えられていたからです。

鈴木政洋が考える「殺人予告」の適切な処置(もちろん、殺人はしません)

(1)初犯は説諭反省をそのブログに載せる。

(2)常習犯はそのブログからの締め出し(一定期間、永久)。締め出し理由をブログに一定期間掲載する。

(3)他のブログに変わっても同じような事件を繰り返せば、インターネット禁止(一定期間、永久)

怪しげなブログの書き込みで、騒ぎすぎるのは問題です。世間を騒がすという意味では、殺人の書き込みを見て、過剰反応し騒ぎすぎている人も責任の一端があります。世間を騒がせたら世間にお詫びをするのが原則です。そして、ブログで起きたことはブログで解決するのが原則です。必要以上に、井戸端会議の内容を、表舞台に出す必要があるのでしょうか。

今回の、警察の動きはヒステリックです。いきなり逮捕するのではなく、途中の処置だってあるはずです。理解できません。スケープゴート的に逮捕するのは良くないと思います。悪徳金融業者による脅し、執拗な取り立て。商店や会社に対するクレーマー。健康に対する過度の不安をたきつけ、保険勧誘をする人。犯罪者の弁護士に対する嫌がらせ(ナイフを送るとか)。そのような事件を放置しておいて、取り締まりやすいブログでの殺人予告に対するこれ見よがしの取り締まり。これでは、法治国家の原則である「法の下の平等」が守られているとは思えません。その時々の警察の方針によって、逮捕されたり逮捕されなかったりではいけないのです。

今回のように、警察がブログの殺人予告で、プロバイダから個人情報を簡単に聞き出せるという状況になったのは、警察国家(密告社会)への大きな一歩を踏み出したことになります。全てのブログを、警察は読み、その書いてある言葉で、逮捕しようという姿勢を示しました。まるで、日本が独裁国家(註2)になったみたいです。

警察に、そんな取り締まりを行う暇があったら、北朝鮮などの危険な国家の監視をやっていただきたいのです。あのような全体主義の国家は、個人は、信頼できると言うことはありません。日本に来ている北朝鮮人は、本国にいる家族を人質に取られているようなものです。自由な行動が取れるわけがありません。有事には、北朝鮮の手先として、テロを行う可能性だってあります。秋葉原の事件への対応をしているというポーズを取るよりも必要なことをきちんと行うことの方が大切です。

また、政治家はブログ上の犯罪(註4)について、「威力業務妨害罪」のような、とってつけた(註5)ような犯罪を犯人に被せるのではなく、ホームページ作成禁止・ブログ禁止などのような犯罪にあった罰のある法律を作るべきです。

註1:

白昼の秋葉原で25歳男が凶行、18人に切りつけ7人死亡(2008年6月8日19時10分 読売新聞 より引用)

8日午後0時35分ごろ、東京・秋葉原(千代田区外神田1)の交差点で、西側から走ってきたトラックが歩行者天国の人込みに突っ込み、通行人数人をはねた後、停車した。

運転していた男はトラックから降りて、奇声を上げながらサバイバルナイフで通行人を次々と襲った。警視庁などによると、男性15人と女性3人の18人が病院に搬送されたが、このうち男性6人、女性1人の計7人が死亡した。男は南西方向に逃走したが、約100メートル離れたところで、駆け付けた同庁万世橋署員らに取り押さえられ、殺人未遂の現行犯で逮捕された。男は「人を殺すために秋葉原に来た。誰でもよかった」と供述しており、同庁捜査1課では、無差別に通行人らを狙った通り魔事件とみて特捜本部を設置して捜査している。発表によると、逮捕されたのは、静岡県裾野市富沢、職業不詳加藤智大容疑者(25)。搬送先の病院などによると、8日午後6時半現在で死亡が確認されたのは、女性の武藤舞さん(21)と、19歳、20歳、29歳、33歳、47歳、74歳の男性6人。負傷者の1人は、同署交通課の警察官(53)という。東京消防庁によると、けが人の約半数は背後から刺されていた。警視庁幹部によると、加藤容疑者は、神田明神通りをレンタカーの2トントラックでジグザグに走行しながら、通行人をはね飛ばしたという。加藤容疑者は「生活に疲れてやった。世の中が嫌になった」などと供述しており、8日に静岡からレンタカーで来たという。

註2:市民の会話を監視しているのは、共産主義国家や独裁国家です。ただし、民主主義国家でも政争状態にあるときは、それに近い状態になることがあります。

註3:スターリン時代のソ連、北朝鮮、ヒトラー時代のドイツ、アミン大統領時代のウガンダ など

註4:軽犯罪より少し重いくらい

註5:犯人は、業務を妨害しようとして殺人予告を出したのではありません。業務が行えないようにしたのは、騒ぎすぎた人々です。

H20.8.25

ガソリン節約について

車のガソリン節約で、「急発進がよくない。」と言うことが言われますが、その言い方では片手落ちです。車は、燃費効率の良い速度をできるだけ維持することが燃費節約になるのです。その意味で、高速道路のような信号のない道路は、燃費が良くなります。ところが、高速道路は将来無料にするという約束で作り始め、未だに高速道路料金を徴収しています。もし、高速道路料金を無料にすれば、余分な施設や人員が必要なくなります。しかも、ガソリン節約にもなるのです。ガソリン節約と同時に二酸化炭素排出量も減少します。流通量を減らさずにガソリン使用量を減らすことができるのです。こんないいことはありません。しかも、高速道路利用料金は、高速道路に使うのが主ではなく、一般道に使う方が多いと聞きます。高速道路利用料金を無料にする時期に素手になっているのです。また、本州四国連絡橋も無料にすれば、四国と中国地方の連携が可能となり新しい経済圏ができます。経済基盤としての道路として考える必要があります。

交通手段は自動車だけではありません。鉄道も空路、航路もそうです。それぞれの用途に応じて交通基盤の整備が必要です。また、鉄道輸送とトラック輸送の連携の取り方の見直しが必要です。

H20.7.13

新日本石油が石油を輸出?2

6月1日には、多くのスタンドでガソリンが値上がりました。つまり、日本の石油会社が必要以上に買い付けたために、高値で買い過ぎてしまったのではないかと思います。重要を見誤ったと言うことでしょうか。政府から石油の確保を要求されたのでしょうか。しかし、結果的には、「買いすぎた石油代金のつけを消費者に負わせる」ということなります。

「石炭発電が10年で倍増した。(註1)」というニュースが入ってきました。福田政権のガソリン税を一般財源化するということを行いました。その理由の中に、ガソリン使用により二酸化炭素を排出するから、税金を減らさないのは当然だと懲罰的に話しました。しかし、この石炭発電は、一体どういうことでしょうか。福田政権は代替公共交通機関の少ない地方がよく使うガソリンを「二酸化炭素を排出する悪玉」のように扱いガソリン税を物品税として集め続けることにしました。火力発電には、特別課税はしないのにもかかわらずね。本来なら、二酸化炭素を排出しない原子力発電(註2)を安全対策を万全にして推進するしかないのです。

註1:NHK 6月1日 18時18分

電力の自由化などの影響で、電力会社や新しく発電ビジネスに参入した企業などの発電事業者は、ここ10年間で価格の安い石炭の利用を増やし、二酸化炭素の排出が多い石炭による発電量が倍増していることが、大学の調査で明らかになりました。

これは、千葉大学の倉阪秀史教授の研究グループが発電事業者の石炭利用量を業態別に調べたものです。それによりますと、電力市場の自由化が導入された平成7年当初、電力会社の石炭使用量は2200万トン、電力会社に電力を卸す事業者が1900万トンでした。それが、おととしには電力会社は2倍を超える5000万トン、電力の卸し事業者も50%増加の2900万トンになったうえ、電力市場の自由化が進み、新規に参入した事業者も630万トン使用していることがわかりました。発電量に占める石炭火力の割合は26%と10年程の間に倍増しており、二酸化炭素の排出量はおよそ2億トン、国全体の16%を占めるまでになっています。これについて倉阪教授は、オイルショック以降の石油の使用を減らす政策に加え、電力の自由化による競争激化でコストが安い石炭による発電が増加していると指摘しており、「今後二酸化炭素を減らす低炭素社会を作るには安い石炭に偏らない対策が必要で、自然エネルギーの大幅な導入など政策の転換が重要だ」と話しています。

註2:核融合の方がもっとよいのですが、まだ実用化されていません。

H20.6.2

新日本石油が石油を輸出?

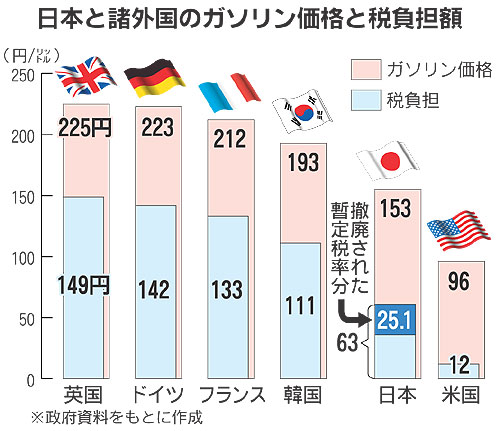

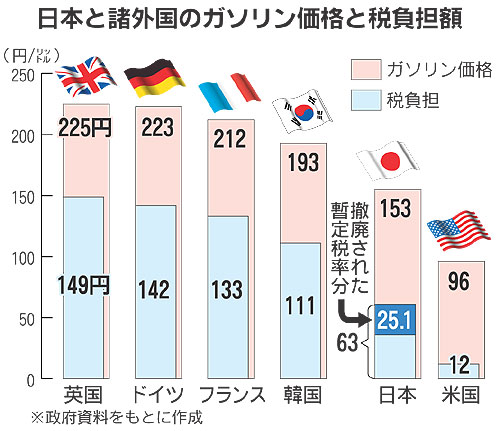

「余った石油を米国や中国に輸出する。」という報道8 (註2)がされました。何か不思議ですよね。米国でもガソリン価格が高騰しており、 米国では、この夏1リットル当たり112円になる予想だそうです。 米国のガソリンは、日本より安いではありませんか。どうして、輸出なのでしょうか。それは、税金の問題を考えてみれば予想がつきます。次のデータを見て下さい。

毎日新聞のHPから引用(日本は消費税が含まれていませんが、他国の扱いは不明です。 H20.1.15 米国は州によって違うが消費税が5〜10パーセント&ガソリン税5円)

現在のガソリン価格は160円前後です。ここから税金分を引いて、160−63=97円 つまり、ガソリン自体の価格は、日本と米国と同じ位なのに、税金の取り方が違うために米国にガソリンが輸出できると言うことになります。しかし、よく考えてみて下さい。これは微妙な問題です。もともとの価格が同じくらいなので、日本でガソリン価格が値崩れしないための日本政府と日本のガソリン供給会社の暗躍としか思えません。独占禁止法に引っかからないのでしょうか。会社と政府の違いはありますが。なぜ福田政権は石油の輸出と言うことを考えたのでしょうか。予想してみました。

福田政権にとっての長所

・・短所

都会は説得できるが地方を説得することは難しいです。地方で票を失うかも知れません。そのためには、事実を大々的には知らせない方が良いということです。

・・長所

・米国に恩が売れます。

・経団連(新日本石油は、経団連の会員)に恩が売れます。

・洞爺湖サミットの環境問題で、石油消費量(二酸化炭素)を抑えたことでいい顔ができます。

東京などの大都市にとって(自家用車→買い物、行楽など)

・・短所

・公共交通機関が発達しているため、自家用車を使わなくても何とかなります。経団連の会員になれない中小の企業は輸送費で困ります。しかし、商圏は大都市近辺です。ガソリン価格が上がっても大きく困ることはない人々が大半です。

・・長所

石油会社に勤めている人は生活が安定して良いです。しかし、他の人は若干困っています。代替交通機関があるからです。この交通機関がガソリンのように値上がれば別ですが。ガソリン価格の値上げよりも、食料の値上がりの方が問題です。

東北・北海道などの地方にとって(自家用車→通勤、買い物、行楽)

・・長所

・そんなものかけらもありません。

・・短所

・公共交通機関が発達していないため輸送費が値上がって、物価にも反映してしまっています。

・全ての企業が、輸送の点でガソリン高騰(&灯油&軽油)のために困っています。

・全ても農民・個人もバスが利用できないところに住んでいる人が多いので困っています。

・石油高騰のため生活が成り立たなくなる人も出ています。

まとめ

・福田政権は、日本人を苦しめて米国を助ける政権だと言うことになります。それでも、福田首相に愛国心があると言えるのでしょうか。ガソリンが余っているというのならば、税抜きで困っている自治体に配布したって良いではないですか。老人福祉施設とかね。ガソリンを輸出しても、日本の二酸化炭素排出量は減っても、その分米国や中国で使われてしまえば、地球環境という点で同じではないですか。同じならば、日本人を助けるべきです。

註1:2キロメートルも歩かないで鉄道(地下鉄も)やバス停があるような場所のことです。地方では、5キロとか10キロ、それ以上いかないとバス停すらないという場所も。そして、バス停があったとしても1日に数本しかバスが通らないとか。少ないと、朝1本夕方1本とか。

追記

出光興産が6月より10円ガソリンを値上げると発表しました。米国や中国にガソリンを輸出すると発表しておいて、すぐに値上げというのでは、仕組んだとしか言いようがありません。ガソリンがだぶついているというのならば、輸入量を減らせばよいのです。それとも、ガソリンが値上がることを見込んで、佐伯で儲けようとでも言うのでしょうか。

註2: NHK HPより引用 5月26日 7時7分

原油の高騰などでガソリンなど石油製品の販売量の減少傾向に歯止めがかからないなか、石油元売り各社の間では、余った石油製品を輸出することで新たな収益源の一つにしようという動きが相次いでいます。

ガソリンや重油などの石油製品の国内での販売量は、原油の高騰を受けた小売価格の上昇や自動車の燃費の向上などで平成15年度から減り続けており、5年前と比べるとおよそ2200万キロリットル、率にして10%減少しています。こうしたなか、石油元売り各社の間では、製油所で生産して余った石油製品を輸出する動きが相次いでいます。輸送コストを加えても、需要が拡大している海外では日本より高い価格で販売できる国が多く、採算が確保できるということで、各社は港の出荷設備を増強するなどして、アメリカや中国などへの輸出量を大幅に増やすことで、新たな収益源の一つにしたいとしています。新日本石油の土谷直昭常務は「国内のガソリンなどの販売数量は毎年2%程度減っていくとみており、輸出能力を増強することで海外での販売を増やしていきたい」と話しています。

H20.6.2

経団連と経済諮問会議について

福田首相は経団連(註1)ばかり目が向いているように思えます。その経団連が私利私欲に走っていなければ、それでよいのですが、現実は私利私欲に走っているとしか思えません。例えば、教育について言えば、国語の学力が落ちているのにも関わらず英語を小学校から導入しようとしています。提言しているのは、経団連や経済諮問会議(註2)です。福田首相は、彼らの言うがままです。一部の優秀な子供は、小学生のうちから英語を学習すれば、他の教科も全て修得できますが、普通の子供や理解の遅い子供にとっては、国語も英語のどちらも学習がいい加減になってしまいます。その結果、国語の学力がますます低下してしまいます。最近、経済諮問会議で低学年から英語を導入するようなことを言っているようです。これでは、いよいよ、基礎学力の低下が加速されるでしょう。一部の優秀な子供とは、経団連の会員などの優秀な子供のことです。まるで、経団連の会員の奥さんからの圧力(小言)のような気すらしてしまいます。もし、そのような奥さんの圧力があれば、その奥さんは、「自分の子供さえ良ければ、一般の子供なんでどうでもよい。」と言う考えだと推察できます。これでは、守屋武昌元防衛次官の奥さんとどう違うか分からなくなります。

やはり、経団連たるもの日本全体の国力が上がることを考えるべきです。一部の利益だけ計っても、日本全体が悪化してしまっては、結局は会社そのものは衰退してしまいます。だ、自分の子供だけは、「有利に政治に働きかけられる(註3)ので良いけれど・・・。」

・後期高齢者医療制度(経団連会員の企業が間接的に払うのはごめんだ)

・経済のグローバル化(農家の貧困化、ワーキングプアー、サービス残業が起きても経団連会員の企業を繁栄させる)

・公務員バッシング(国家公務員を叩いて、政治家と自由に結びつけられるようにする、口を挟ませない)

・外資企業への優遇(註4)

などなど、経団連は私利私欲に満ちた提言や行動をしています。経団連及び経済諮問会議の皆さんには、日本全体のことを、長期的な展望を考えて行動して欲しいと思います。また、大東亜戦争中の財閥の態度と経団連の態度と重なる感じがします。

註1:経団連(ウィキペディアより)

経団連、つまり社団法人日本経済団体連合会(にっぽんけいざいだんたいれんごうかい)は、日本商工会議所、経済同友会と並ぶ「経済三団体」の一つで、東証第一部上場企業を中心に構成される。

人事(2007年5月23日現在)

会長 御手洗冨士夫 キヤノン会長

副会長 米倉弘昌 住友化学社長

副会長 草刈隆郎 日本郵船会長

副会長 勝俣恒久 東京電力社長

副会長 張富士夫 トヨタ自動車会長

副会長 三村明夫 新日本製鐵社長

副会長 渡文明 新日本石油会長

副会長 江頭邦雄 味の素会長

副会長 佐々木幹夫 三菱商事会長

副会長 中村邦夫 松下電器産業会長

副会長 森田富治郎 第一生命会長

副会長 槍田松瑩 三井物産社長

副会長 榊原定征 東レ社長

副会長 前田晃伸 みずほファイナンシャルグループ社長

副会長 古川一夫 日立製作所社長

評議員会議長 西室泰三 東京証券取引所社長兼会長。

副議長 宮内義彦 オリックス会長

副議長 谷口一郎 三菱電機相談役

副議長 岩沙弘道 三井不動産社長

副議長 氏家純一 野村ホールディングス会長

副議長 柴田昌治 日本ガイシ会長

副議長 大橋光夫 昭和電工会長

副議長 鈴木正一郎 王子製紙会長

副議長 奥田務 大丸会長

副議長 大橋洋治 全日本空輸会長

副議長 池田弘一 アサヒビール会長

副議長 畔柳信雄 三菱UFJフィナンシャル・グループ社長

副議長 佃和夫 三菱重工業社長

副議長 岡素之 住友商事社長

副議長 長谷川閑史 武田薬品工業社長

副議長 中鉢良治 ソニー社長

事務総長 中村芳夫

註2:経済諮問会議(経団連のメンバーが入っています)

経済諮問会議のHPより引用

註3:一般の国民は、下手に国家公務員と話せば口利き行為になってしまいますが、経団連だけは、許されています。経団連という圧力団体だけ許されと言うのでは、主権在民(主権経団連となっている?!)とは言えませんね。全ての国民に認められるべきです。それが主権在民です。

註4:最近は東京大学から官僚になる人は無いかごく少数になっています。代わりに、外資系企業に就職することが脚光を浴びています。東京大学の学生や経団連や政治家の子供は、経団連の会社でなければ官僚にならずに外資系企業などに就職します。従って、農民をどんなにいじめようと、公務員をいじめようと、地方住民をいじめようと自分の子供には関係ないのです。

外資系の企業は、経営破綻した日本の保険会社などを買い取ったため、利益を上げないといけません。そのために保険会社に有利な法律が通っています。例えば、道路交通法で子供に自転車に乗るさいのヘルメット着用の指導をする義務があります。もし、ヘルメットを着用していなくて車と事故を起こせば、ヘルメットを着用せずに乗ってけがをした分は自転車側に不利に働くはずです。従って、日本に進出している外資系企業が本国米国政府に圧力をかけ、その結果、米国から日本に圧力が加わっている可能性があります。

H20.5.11

道路特定財源について3

もともと、物品税をなくすという約束の下に消費税を導入しました。しかし、一度に物品税をなくせないので徐々になくすことになっていました。その約束を反故にして平成21年度から一般財源にする計画です。それでは、詐欺ですね。

自民党の暫定税率復活という言い方は間違っています。暫定税率を廃止して増税するという言い方が正しい言い方です。物事は正しく表現する必要があります。正しく表現しなくては、詐欺や嘘になってしまいます。

道路特定財源は、時限立法です。期限が来れば無くなる法律です。無くす無くすと言いつつ続けてきたのです。そして、続くのが当たり前だと暫定税率という時限立法を思い込むようになったのです。もともと「道路を造るためだからガソリン税の税率を上げさせて下さい。」と言うことだから道路に使われているうちは、一応約束を守っていることになります。しかし、一般財源化すると言うことになると、道路を造ると約束していながら、それ以外にも使うというのならば、暫定税率を下げるあるいは廃止するべきです。物事にはけじめが大切です。今ある税金だから取りやすいのでは道理に合いません。

自民党は暫定税率を復活させないと、二酸化炭素排出量が増えるからということをも言っています。しかし、暫定税率が廃止された130円というガソリン価格は数年前に比べれば随分高い水準です。単に、1年前の価格に戻っただけです。二酸化炭素の排出量が大幅に変わったとは思えません。二酸化炭素の排出量を問題にするのならば、火力発電所はどうでしょうか。火力発電所は、大量に二酸化炭素を出すのにどうして暫定税率をかけないのでしょうか。道路特定財源と二酸化炭素は直接は関係のない問題です。二酸化炭素の排出量を問題にするのは、屁理屈というものです。

自動車と二酸化炭素を問題にするのならば、いや、エネルギー問題として考えると、日本の交通体系そのものを考え直す必要があります。鉄道輸送やバス輸送をどうするかと言うことです。近年は、鉄道路線やバス路線を廃止させてるではありませんか。もっと問題なのが、貨物輸送です。もっと、鉄道貨物を増やすことを考える必要があります。鉄道輸送と、トラック輸送を効率的に組み合わせる方法を考える必要があります。鉄道輸送を考え直すには、随分時期が遅れていますが、必要なことです。

自民党や民主党は、ごまかしの議論を辞めて本質的な議論を行って欲しいです。すなわち、「道路の必要性」「鉄道輸送とトラック輸送との関係」「都会での交通体系、農村や過疎地帯での交通体系・・・人口密度が違えば自ずと交通体系も変わってきます。」今こそ、考え直す良いきっかけではありませんか。ここで、議論しなくては日本の将来が危ないです。

参考:道路特定財源制度の歴史(毎日新聞HPより)

昭和28年 揮発油税を道路特定財源とする「道路整備費の財源などに関する臨時措置法」が成立

昭和29年 第1次道路整備5カ年計画。特定財源制度始まる

昭和30年 地方道路税を創設

昭和31年 軽油引取税を創設

昭和43年 自動車取得税を創設

昭和46年 自動車重量税を創設

昭和49年 揮発油、地方道路、自動車重量、自動車取得の4税に暫定税率

昭和51年 軽油引取税に暫定税率

平成17年5月 小泉純一朗首相が経済財政諮問会議で道路特定財源の一般財源化を含めた見直しを指示

平成17年12月 政府・与党が一般財源化を図る基本方針を策定

平成19年3月 安倍晋三内閣で1806億円を一般財源化する平成19年度予算が成立平成20年3月 福田康夫首相が平成21年度からの一般財源化を表明

H20.4.27

道路特定財源について2

ガソリン税は道路を造るためという約束で、道路特定財源としました。これを一般財源化すると言うことは約束を違えることです。つまり、一般財源化することは、泥棒と同じです。泥棒はよくありません。

それでは、どうしたらよいでしょうか。道路を造るときに国からお金が出ます。道路の修繕費に使うことも考えてはどうでしょうか。道路を造るために暫定的に増税したのだから、一般財源化するのは約束違反です。むしろ、ガソリン税を止めるか、道路の修理費にも回せるようにするかどちらかだと思います。地方では、道路の修理費が足りなくて困っているのです。修理ならば、約束を違えたというレベルでは無いと思います。

最近の民主党の動きは、政権が欲しいために道路特定財源を政争の具にしているようにしか思えません。民主党は、以前は道路特定財源を廃止すると言っていました。そして、ついこの前まで道路特定財源の余剰分を一般財源化すると変えました。そして、現在は、「暫定税率を廃止しても地方の財源は確保する。 暫定税率の廃止により、地方の税収は約9000億円減少するが、国の直轄事業の地方負担金(上納金)制度を廃止し、この9000億円について地方が使い道を自由に判断できる資金に振り替える。また、国から地方への補助金・交付金についてもこれまでの水準を確保する。 (註1)」と言っています。そして、道路特定財源を一般財源化するという意味不明なことまで言っています。この言い方は間違っていると思います。道路特定財源を廃止して、廃止して減った9000億円を別予算から9000億円持って来ると言うべきです。すると合計1兆8000億円はどこから持ってくるのでしょうか。道路財源から持ってくるような印象を持ちますが、現実的にできることなのか非常に疑問です。自民党以上におかしい提案に思えて仕方ありません。民主党はもっとまともな提案をして欲しいものです。この間は、日銀総裁人事で国会をサボったしね。

註1:民主党ホームページより引用

2008年2月2日

民主党 道路特定財源制度改革のビジョン

●半世紀以上前にできた硬直的な制度を廃止する

この制度は54年前、道路が未整備で緊急に道路をつくるためにできた制度。現在は、社会保障や環境問題など喫緊の課題が山積しており、道路だけを聖域化している特定財源制度を残す理由は全くない。一般財源化により、道路にしか使えない財源が道路以外にも使えるようになる。例えば、全国で救急車のたらい回しが続発がしているが、救急病院や医師を増やすことにも使えるし、子育てや教育、社会保障にも使えるし、道路にも使える。

●道路特定財源を地方自主財源化する

道路特定財源制度が存続すれば、真の地方分権改革は実現できない。確保された財源を地域の活性化や住民の生活向上に向けてどのように使うかは、地域が主体的に決定することが重要である。道路特定財源を財源とする道路関係補助金は、使途の細目から、造る道路の基準(=道路構造令)、そして造るか造らないかまで(=採択)国が関与するものであり、中央集権そのものである。

●暫定税率を廃止しても地方の財源は確保する

暫定税率の廃止により、地方の税収は約9000億円減少するが、国の直轄事業の地方負担金(上納金)制度を廃止し、この9000億円について地方が使い道を自由に判断できる資金に振り替える。また、国から地方への補助金・交付金についてもこれまでの水準を確保する。

●大都市と地方の負担格差を縮小する

自動車の世帯あたりの保有は、東京都中野区の0.288台に対し、愛知県飛島村では、

2.916台と10倍以上もの開きがある。「自動車等の維持に要する1世帯あたりの年間支出

(家計調査)」について見ると、“町村”は平成18年年間で約27万8千円支出しているのに

対し、“東京都区部”は9万8千円で済み、2.7倍もの開きがある。世帯収入は“町村”456

万1千円に対し、“東京都区部”は507万6千円。極めて逆進性が強く、都市と地方の格差が如実に現れている。自動車なしでの生活が不可能な地方住民のことを考えれば、地方における世帯あたりの負担を軽減させ、都市と地方の格差を縮小することができる。公共交通が十分ではない地方において、自動車はまさに生活必需品であることに配慮したものである。

●ムダな道路と建設コストのムダをなくす

政府・与党は、今後10年間で総額59兆円規模の道路整備事業を決定したが、全国で不要・不急のムダな道路が散見される。また、談合により道路建設コストが水増しされたり、国の道路建設基準が過剰なため高コストとなるなど大きなムダがある。道路特定財源問題をきっかけにこれらのムダを徹底的になくせば、暫定税率を廃止しても、必要な道路を造ることができる。

●減税効果により経済を活性化する

ガソリンや軽油の減税により税収は減収となるが、燃料費の引き下げで運送業界をはじめとした物流部門や農林水産業などを中心に経済効果は大きい。また、自動車ユーザーの可処分所得も増える。国や自治体より民間や住民のほうがお金の有効な使い方を知っているので、地方経済にはプラスになる。現下の経済情勢では効果的な経済対策にもなる。

H20.3.17

道路特定財源について

道路特定財源の一般財源化は、詐欺師の政策です。道路を造るためにガソリンから税金を取っていながら、それを反故にすることは、国は嘘をついても良いと言うことになります。民主党は以前道路特定財源の一般財源化に反対していたのに今では、一般財源化に賛成のようなことを言いだしました。ころころ方針の変わる民主党は自民党どころではない悪どさですね。

道路の整備された東京都副知事「猪瀬 直樹」が地方の道路に対する費用対効果と言いますが、費用対効果の計算根拠と数字を指し示すべきです。統計で嘘をつくことが平然と言われている世の中では信用できません。また、東京は公共交通機関が充実しているところです。大都会だけのことを考えて言っているだけです。大都会だけで日本が存在し得ないことを忘れてはいけません。

自民党も民主党も詐欺師ということでは、どの政党を信用したらよいのでしょうか。。政治家には、筋を通すことを行って欲しいです。筋を通すことを行わないと、年金が足りなくなれば消費税何パーセントかをを年金の特定財源とする提案が信用できなくなってしまいます。つまり、年金の特定財源と称しながら、いつの間にか年金特定財源が一般財源化してしまうということです。もっと言えば、消費税をアップさせたいために、年金を持ち出して上げようとしているとも邪推できてしまいます。自民党と民主党が2大政党の受け皿になるはずなのにこの状態では厳しいですね。国民新党が「道路が整備されたら道路特定財源を廃止することが筋」と言っていますが、政党が小さいです。

H20.2.3

規制緩和と事故

小泉首相の規制緩和により、オーナードライバー(タクシー)などのように、個人営業のトラックドライバーやタクシー運転手が増えました。本来なら、社員になるべきような人たちを自営業にして足下を見て不利な契約を結ばせるようなことが頻繁に起きるようになりました。規制緩和以降、トラックドライバーでは、過重労働によって、過労運転が起こり、交通事故を起こすことが増えました。また、バスの運転手も同じように、過労運転を会社からさせられる場合が起こっています。旅行会社からの無理なスケジュールのため睡眠時間が十分に取れず、交通事故を起こしてしまった例もあります。しかし、交通事故を起こしたとしても、運転手の責任ばかりが問題にされてしまいます。運転を命令した方は、罪に問われない場合がほとんどです。JR西日本の事故(註1)も、経営者(無理なダイヤを組ませた人たち)には、刑事罰は及びませんでした。このような経営者の横暴による事故を防ぐためには、事故原因に経営上の問題がある場合は、刑事責任まで問えるように法律を改正する必要があると思います。特に、過重労働による事故、過密スケジュールによる事故は、経営責任を刑法上でも問題にする必要があります。運転手ではなく、会社が事故を起こしたと考えるべきです。つまり、経営者自身が安全に対する意識を新たにならないといけないのです。

註1:JR福知山線脱線事故 平成17年4月25日、JR西日本は、106名のお客様の尊い生命を奪い、500名を超える方々を負傷させるという、極めて重大な事故を惹き起こしました。

H20.1.27

政府懇談会「議員との接触原則禁止」について

「政治家と接触できるのは政務官に限られる。」馬鹿としか言いようのない政府懇談会です。日本が民主主義国家で言論の自由があるとはとても思えません。まるで、共産主義国家のようです。

政策を実施するのは各省庁の役人です。新しい政策がある場合、各省庁の役人が新しい政策の目的や政策そのものをよく理解していないと、政策の効果が上がりません。政治家と各省庁の役人とよく話し合わないで、政策が上手く実施できるとは考えられません。「役人と接触の原則禁止」と言うような馬鹿げた政策は行うべきではありません。紙の命令だけで新政策が上手く実施されると考えている方がどうかしています。

また、民主主義国家では、民間人だろうが公務員だろうが誰とでも話せることが原則です。むしろ、今までのように国家公務員と話せるのは、実質上一部の人しか話せなかった方が問題です。民主主義は、誰とでも話し合いができなくてはなりません。

こんな馬鹿なことをすれば、国家公務員と政治と遊離し、現実の社会とかけ離れた政策が実施されることになりかねません。汚職が無ければ行政がどうなっても良いという考えは早く捨てるべきです。そのためには、各省庁と一般人と話し合いができきる場をたくさん設ける必要があります。そして、各省庁と与党野党を問わず話し合いができる場をたくさん設ける必要があります。政治家と役人と国民の限られた人しか話し合いができないのであれば、民主主義国家ではありません。

小泉首相の前までは、自民党の族議員(註1)が自分の専門分野についてよく勉強をしていました。族議員と各省庁の役人との意思の疎通を図っていました。だから、新しい政策でも、各省庁との連携が可能でした。しかし、現在はどうでしょう。保守党の政治家は自分の政治家としての存在を維持するだけで汲々としています。新政策を実施しすれば、予想できなかった様々な問題でてきます。そう言うときに、役人は政治家と相談したり、国民の意見を聞いたりして、スムーズに政策が上手く実施できるようにしなくてはなりません。国民のための新政策であるはずですから。

今回の政府懇談会は、本来の姿と全く逆のことを行おうとしています。「議員との接触原則禁止」は、政治家が仕事をさぼるのを推奨しているようなものです。子供のアイディアはいい加減にしてもらいたいです。

註1:野党の政策に対する不勉強は、論外です。

H20.1.14